ALOS-4主要諸元

| 設計寿命 | 7年 |

|---|---|

| 打上日 | 2024年7月1日 |

| 打ち上げロケット | H3ロケット3号機 |

| 射場 | 種子島宇宙センター |

| 軌道(高度) | 628km(軌道上) |

| 周回時間 | 約100分 |

| 回帰日数 | 14日 |

| 衛星質量 | 約3t |

|---|---|

| 衛星サイズ (軌道上) |

10.0m×20.0m×6.4m (太陽電池パドルおよび各種アンテナ展開時) |

| ミッションデータ 伝送 |

直送伝送及び光衛星間通信 |

| PALSAR-3 (周波数) |

Lバンド(1.2GHz帯) |

※SPAISE3:高性能型の衛星受信AIS(船舶自動識別装置)を搭載。

ALOS-4のセンサーについて

ALOS-4は、昼夜や天候によらず陸域観測が可能な、DBF-SAR(デジタルビームフォーミング)を採用したフェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ(PALSAR-3)という地球観測センサを搭載しています。

mission

ALOS-4の主要ミッション

全天候型観測による

迅速な

災害状況把握への貢献

-

01

豪雨時における

迅速な被害把握 -

02

地震時の

緊急観測による

状況把握と

復旧対策

高精度な地殻・

地盤変動の監視による

国土強靭化への貢献

-

01

火山活動の

継続的な監視 -

02

全国の

地殻変動を監視 -

03

インフラ変位の

監視

海洋状況把握への貢献

-

01

世界最先端の

衛星AIS

(船舶自動識別装置)

「SPAISE3」 -

02

海氷を監視し、

船舶の安全運航を支援

地球規模課題への貢献

-

01

LバンドSARを

活かした

森林監視 -

02

水稲の作付面積や

生育状況の把握

ALOS-2からALOS-4への進化と継続

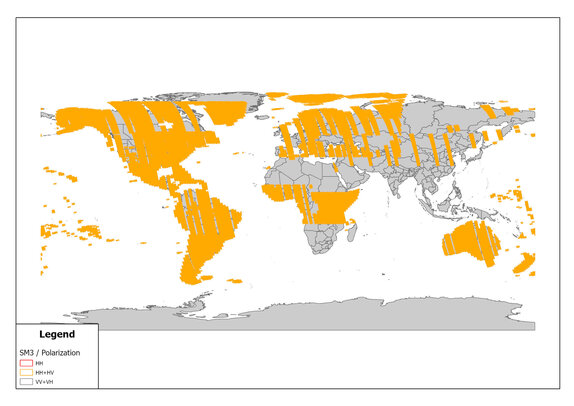

- 01観測幅の拡大、観測頻度の向上

- ALOS-4は衛星搭載SARでは初となるデジタル・ビーム・フォーミング(DBF)技術により、ALOS-2の高い空間分解能(3m)を維持しつつ、観測幅を4倍(200km)に拡大し、平時における地殻・地表変動などの観測頻度も大きく向上します。 01

- 02空間分解能

- ALOS-4はALOS-2から継続して、3m分解能の観測を実現しています。高分解能での観測により、地表面の様子や変化をより詳細に捉えることが可能です。 01

- 03デジタル・ビーム・フォーミング(DBF)

- 「デジタル・ビーム・フォーミング(DBF)」とは、アンテナで受信した地上からのアナログ信号を、一度デジタル信号に変換した後で高速に処理し、位相の調整と信号の合成を行う方法です。この技術により、同時に複数方向のビームを形成することが可能となり、ALOS-2よりも広域な観測を実現しています。 01

- 04送信ビーム幅の拡大

- 広域の観測を可能とするためには、送信ビーム幅の拡大とそれを可能とする大きな送信出力及びアンテナ利得が必要となります。 ALOS-4ではALOS-2からアンテナサイズを1.2倍に拡大することにより送信出力を大きくしました。通常、アンテナサイズとビーム幅は反比例の関係がありますが、電波照射方向に位相設定を変化させ、広いビームパターンの形成を可能とするPhase Spoling技術を導入することにより、アンテナサイズを制限することなくビーム幅を広げることを可能としています。 01